Le Cheliff et l'enseignement

Nos écoliers

24 janvier 1859:

Réunion extraordinaire du conseil municipal de la commune d'Orléansville , pour l'examen du projet de construction d'une école de garçons en ville. Les documents nécessaires au projet (plan, devis et cahier des charges) sont présentés au conseil municipal.

, pour l'examen du projet de construction d'une école de garçons en ville. Les documents nécessaires au projet (plan, devis et cahier des charges) sont présentés au conseil municipal.

06 février 1860 :

06 février 1860 :

Dans la séance de délibération, le commissaire civil, maire d'Orléansville , M. Poulhariès fait remarquer à l'assemblée l'inexistence d'une école primaire à la Ferme

, M. Poulhariès fait remarquer à l'assemblée l'inexistence d'une école primaire à la Ferme , malgré que sa population est estimée à 320 habitants. Par contre Pontéba, dispose de deux établissements scolaires pour une population totale de 169 habitants (école des filles 06 ; école des garçons 09).

, malgré que sa population est estimée à 320 habitants. Par contre Pontéba, dispose de deux établissements scolaires pour une population totale de 169 habitants (école des filles 06 ; école des garçons 09).

13 juillet 1860 :

Arrêté du gouverneur général de l'Algérie, le maréchal Pelissier, duc de Malakoff, portant création d'une école arabe-français au village des Heumis (subdivision d'Orléansville ).

).

09 février 1862:

Le nouveau commissaire civil, maire de la commune d'Orléansville , Frantz de Lienhart rend compte au conseil du décès de M Curtillet, instituteur au village de la Ferme

, Frantz de Lienhart rend compte au conseil du décès de M Curtillet, instituteur au village de la Ferme (emporté par la maladie de labgal). Vu le nombre réduit d'élèves qui fréquentent cette école (04 garçons et 03 filles), le conseil décide la suppression de cet établissement scolaire.

(emporté par la maladie de labgal). Vu le nombre réduit d'élèves qui fréquentent cette école (04 garçons et 03 filles), le conseil décide la suppression de cet établissement scolaire.

14 août 1862 :

Incendie à l'école des filles d'Orléansville , sans grand dégâts (charpentes de l'établissement partiellement détruite), feu maîtrisé grâce au concours

, sans grand dégâts (charpentes de l'établissement partiellement détruite), feu maîtrisé grâce au concours des sapeurs pompiers, de la milice, et de la troupe.

des sapeurs pompiers, de la milice, et de la troupe.

20 février 1865:

Création de deux écoles arabe-français, l'une aux Medjadjas (subdivision d'Orléansville ), l'autre à Ouled-Farès.

), l'autre à Ouled-Farès.

31 octobre 1865 :

Arrêté du gouverneur général portant création d'une école arabe-française dans la tribu de Mtalasa ([auj. Talassa ] cercle de Ténès

] cercle de Ténès ).

).

02 février 1867:

Une école arabe-française est créée dans la tribu de Bourached (aujourd'hui chef-lieu de commune dans la wilaya de Aïn-Defla).

(aujourd'hui chef-lieu de commune dans la wilaya de Aïn-Defla).

07 octobre 1876:

deux jeunes indigènes d’Orléansville (Abdelkader Bensahnoun et Mohamed Ben Ziane) sont admis au lycée d’Alger.

24 septembre 1877 :

Madame Marie Eléonore Croquet, en religion sœur Julie, nommé directrice de l'école publique d'Orléansville en remplacement de Madame Serp, sœur Louise.

en remplacement de Madame Serp, sœur Louise.

09 décembre 1878 :

Désormais, les cours d'arabe, sont dispensés à l'école d'Orléansville .

.

26 octobre 1881 :

mademoiselle Joséphine Salembier, nommée en qualité de directrice de l'école laïque des filles d'Orléansville .

.

15 juillet 1905 :

Lettre n° 2252 de M le Recteur de l'Académie d'Alger relative au projet de création d'une école supérieure de garçons à Orléansville avec une section agricole, section industrielle et un internat pour 50 élèves.

avec une section agricole, section industrielle et un internat pour 50 élèves.

Lundi 30 mai 1910

huit élèves de la région d’ Orléansville , réussissent le l’obtention du certificat d’études primaire spécial aux indigènes. Sont admis : Ouazane Abdelkader ; Bendamardji Rachid ; Benouna Ahmed ; Bessekri Mohamed ; Brahmia Bachir ; Damardji Ahmed ; Kouidri Belkacem (Orléansville

, réussissent le l’obtention du certificat d’études primaire spécial aux indigènes. Sont admis : Ouazane Abdelkader ; Bendamardji Rachid ; Benouna Ahmed ; Bessekri Mohamed ; Brahmia Bachir ; Damardji Ahmed ; Kouidri Belkacem (Orléansville ) ; Benslimane Lahcène d’Oued-Fodda.

) ; Benslimane Lahcène d’Oued-Fodda.

1910 :

Le jeune Mostefaoui Mohamed de l’école de Heumis, a été reçu au cours spécial aux indigènes de l’Ecole Normale d’Alger Bouzaréa. Sur 17 élèves venus de pays arabes, il a été le seul candidat admis.

20 janvier 1915:

A la suite de l'achèvement de construction d'une école à la Ferme (aujourd'hui Hay- El-Houria), la commune d'Orléansville

(aujourd'hui Hay- El-Houria), la commune d'Orléansville fait procéder à la réception définitive du projet et décide le remboursement à M Karcelès le 1/10 de garantie retenue comme cautionnement.

fait procéder à la réception définitive du projet et décide le remboursement à M Karcelès le 1/10 de garantie retenue comme cautionnement.

25 avril 1924 :

Le journal officiel, relate une déclaration faite à la Sous-Préfecture d'Orléansville , par l'Association " Ligue du Cheliff ", dont le siège est situé à Orléansville

, par l'Association " Ligue du Cheliff ", dont le siège est situé à Orléansville et qui a pour objet la protection et l'encouragement de l'enseignement

et qui a pour objet la protection et l'encouragement de l'enseignement laïque.

laïque.

17 janvier 1928 :

Le conseil municipal de la commune d'Orléansville , demande au Gouverneur Général de l'Algérie de réserver le lot domanial n° 171 bis, pour la construction d'une école primaire supérieure des garçons à Orléansville

, demande au Gouverneur Général de l'Algérie de réserver le lot domanial n° 171 bis, pour la construction d'une école primaire supérieure des garçons à Orléansville (construite en 1930).

(construite en 1930).

30 mai 1928 :

L'école maternelle d'Orléansville , compte à cette date un effectif de 211 élèves. Au 1er octobre de la même année (soit à la nouvelle rentrée scolaire 1928-1929), 55 élèves (dont 29 filles) la quitteront et 156 y reviendront ainsi répartit (71 enfants de 5 à 6 ans "grande section " et 85 enfants de 2 à 5 ans "petite section ").

, compte à cette date un effectif de 211 élèves. Au 1er octobre de la même année (soit à la nouvelle rentrée scolaire 1928-1929), 55 élèves (dont 29 filles) la quitteront et 156 y reviendront ainsi répartit (71 enfants de 5 à 6 ans "grande section " et 85 enfants de 2 à 5 ans "petite section ").

30 octobre 1929 :

Gouverneur Général de l'Algérie par lettre n°4883, donne son aval pour la construction à Orléansville d'une école primaire supérieure de garçons.

d'une école primaire supérieure de garçons.

05 septembre 1932 :

Par envois n° 6425 et 6426, le Maire de la commune d'Orléansville transmet un avis respectivement à M Pasqualini (pour insertion à la Dépêche algérienne) et au journal le "Progrès" l'avisant de l'ouverture de l'école primaire supérieure d'Orléansville

transmet un avis respectivement à M Pasqualini (pour insertion à la Dépêche algérienne) et au journal le "Progrès" l'avisant de l'ouverture de l'école primaire supérieure d'Orléansville le 01 octobre 1932.

le 01 octobre 1932.

09 mars 1946 :

Vu l'éloignement de l'école indigène de Chettia

de Chettia (aujourd'hui chef-lieu de commune), du puits alimentant en eau potable la Bocca, le maire de la commune d'Orléansville

(aujourd'hui chef-lieu de commune), du puits alimentant en eau potable la Bocca, le maire de la commune d'Orléansville décide le recrutement à titre précaire et révocable, de Madame Nasri Kheïra, pour le transport journalier par sceau

décide le recrutement à titre précaire et révocable, de Madame Nasri Kheïra, pour le transport journalier par sceau à l'école avec un salaire de 600 francs.

à l'école avec un salaire de 600 francs.

Les blés d'or du Cheliff

Belgacem Aït Ouyahia (ancien interne à l’hôpital d’Orléansville en 1953-1954) -

Casbah Editions- Alger 2002 - pp. 07 à 17

Robert, Jean, Gustave et les autres...

La pluie qui n'avait cessé de tomber pendant trois jours s'était arrêtée dans la nuit et, ce matin du 2 octobre 35, le soleil brillait de nouveau sur Alger. A Ben Aknoun, la cour du lycée, lavée, toilettée, accueillait son monde comme en un jour de fête. Pour leur première rentrée, les garçons étaient accompagnés de leurs parents, plus exactement de leurs pères ; car dans la société algérienne des années trente et quarante - et même plus tard - on reléguait volontiers la mère aux seules tâches domestiques, même dans ces circonstances privilégiées, si chargées d'émotion, comme la première journée de lycée de son enfant ; et les Européens d'Algérie, qui se disaient outrés du «comportement barbare» des Arabes avec leurs épouses, n'avaient parfois rien à leur envier en la matière. Mutatis mutandis…

algérienne des années trente et quarante - et même plus tard - on reléguait volontiers la mère aux seules tâches domestiques, même dans ces circonstances privilégiées, si chargées d'émotion, comme la première journée de lycée de son enfant ; et les Européens d'Algérie, qui se disaient outrés du «comportement barbare» des Arabes avec leurs épouses, n'avaient parfois rien à leur envier en la matière. Mutatis mutandis…

Eugène de Maillet, le colon bien connu de la vallée du Chélif, venait juste de franchir le grand portail du lycée, son fils à ses côtés, quand il aperçut dans la cour le Docteur Matarès, d'Orléansville , lui-même avec son fils; le médecin, l'ayant vu à son tour, se précipita à sa rencontre :

, lui-même avec son fils; le médecin, l'ayant vu à son tour, se précipita à sa rencontre :

- Monsieur de Maillet! Très heureux de vous voir.

- Bonjour, Docteur! C'est le grand jour pour vous aussi, à ce que je vois !

Et l'on avait fait les présentations, chaque fils au père de l'autre, et, implicitement, de fils à fils. Chacun des hommes vanta les mérites de son rejeton, sans modestie, les exagérant même, à la surprise secrètement amusée des intéressés, objets de ces louanges; puis on complimenta les nouveaux lycéens, « en directions croisées », cette fois.

Le médecin dit au fils du colon: « C'est bien, mon grand! »

Le « grand » était bien le mot qu'il fallait, car Robert de Maillet, qui n'avait que douze ans, en paraissait bien quinze.

Les deux garçons, après le bonjour simple du début, restaient silencieux, hormis quelques mots, par-ci par-là ; mais ils s'étaient sentis d'emblée portés l'un vers l'autre et, à défaut de paroles, ils échangeaient quelques regards déjà complices. Celui de Robert, à cet instant, était accompagné d'un froncement de sourcils, à l'approche du groupe qui venait dans leur direction, un groupe comparable au leur, deux pères et deux fils, sauf que l'un des hommes qui était grand et droit comme un I, avec une barbe noire impeccablement taillée et dont la boutonnière de la veste bleu marine, exagérément - mais délibérément cintrée, était ornée d'un discret ruban rouge, cet homme certainement d'importance, puisque Eugène de Maillet lui envoyait déjà un large sourire, n'en portait pas moins le fez à l'Ata Turc et le saroual aux mille plis, le saroual testifa.

En un mot, un Arabe; un Arabe de qualité, mais un Arabe.

Et Robert de Maillet n'aimait pas les Arabes, à l'inverse - et au grand dam - de son père; même ceux qui n'étaient pas des Arabes « ordinaires », fussent-ils dignitaires, voire grands dignitaires, comme les bachaghas, avec leur burnous rouge et leur tour de turban; même les médaillés avec un bras ou une jambe en moins ou « légiond'honorés » ; nul ne trouvait grâce aux yeux de l'enfant qui avait sur les indigènes des idées déjà bien arrêtées.

(Dans le comportement de son fils, Eugène de Maillet croyait retrouver certains traits de son propre père, Robert, premier du nom, à la différence que le Robert actuel affichait ses sentiments naturellement et sans hypocrisie superflue.)

C'est pourquoi Robert en voulut à son père de cette main tendue avec tant de chaleur à Monsieur Benferroukh, le cadi de Miliana ; il lui en voulut de ce long aparté amical qui lui fit, tout ce temps, oublier le médecin et négliger l'homme qui accompagnait le cadi, un Européen pourtant, Monsieur Moatti, une notabilité de la ville, que son père connaissait au moins aussi bien que l'Arabe, et qui semblait attendre, résigné, que son ami de Maillet voulût bien remarquer sa présence.

; il lui en voulut de ce long aparté amical qui lui fit, tout ce temps, oublier le médecin et négliger l'homme qui accompagnait le cadi, un Européen pourtant, Monsieur Moatti, une notabilité de la ville, que son père connaissait au moins aussi bien que l'Arabe, et qui semblait attendre, résigné, que son ami de Maillet voulût bien remarquer sa présence.

Eugène de Maillet, enfin, s'était tourné vers lui.

Puis les quatre hommes s'étaient spontanément écartés, laissant leurs fils à leurs premiers contacts ou à leurs retrouvailles. Mais alors que les adultes se tenaient tout près les uns des autres, presque à se toucher, le groupe des enfants demeurait visiblement scindé en deux: d'un côté, Robert et Jean, qui voulaient manifestement garder leurs distances, de l'autre, Gustave et Abdel ; celui-ci, qui avait bien senti la réticence des premiers, avait immédiatement bridé ses pas, obligeant implicitement son ami à en faire autant.

Gustave Moatti était petit et gros, presque obèse ; il avait le teint brun foncé, « comme un Arabe ». Abdelhakim Benferroukh était élancé, avec les traits fins; il avait la peau blanche, « comme un Français », les cheveux noirs de son père et les yeux bleus de sa mère.

Le fils du cadi, en s'approchant avec Gustave n'avait pas manqué de noter la morgue dans le regard en coin que lui avait jeté le grand blond, lequel s'était aussitôt légèrement éloigné en entraînant l'autre garçon, ne pouvant supporter sans doute de voir Gustave et son ami, un Français et un Arabe, manifester une telle entente.

Car Gustave et Abdel avaient grandi ensemble à Miliana ; cent mètres à peine séparaient leurs maisons, à quelques pas de la Pointe des Blagueurs, qui aura résonné longtemps de leurs cris et de leurs chamailleries d'enfants, au cours de leurs longues parties de billes ou de saute-mouton ; ils avaient fréquenté la même école, la même classe, se disputant souvent la première place, surtout la dernière année, dans le Cours de Monsieur Paoli.

; cent mètres à peine séparaient leurs maisons, à quelques pas de la Pointe des Blagueurs, qui aura résonné longtemps de leurs cris et de leurs chamailleries d'enfants, au cours de leurs longues parties de billes ou de saute-mouton ; ils avaient fréquenté la même école, la même classe, se disputant souvent la première place, surtout la dernière année, dans le Cours de Monsieur Paoli.

Robert, puisqu'il était ainsi fait, ne pouvait donc avoir la moindre sympathie pour le fils du cadi ; Abdel, de son côté, n'en ressentait aucune - et pour cause! - pour le fils de colon, ni même, à vrai dire, pour l'autre garçon, le fils du médecin. Et malgré son amitié pour Gustave, il lui tardait de s'éloigner du groupe, spécialement du grand blond.

Ayant constaté que son père, lancé dans une discussion avec le docteur Matarès, ne regardait pas de son côté, il quitta un moment Gustave, et, se déportant de quelques mètres à droite, il rejoignit les deux garçons - des copains, avait-il prétexté - qui se tenaient au pied d'un arbre, des copains qu'en fait il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais vus avant ce jour.

Pendant ce temps, Gustave allait se coller au duo d'origine, à la satisfaction évidente de Robert.

Abdelhakim, en allant vers ses « copains », n'eut pas le loisir de s'interroger sur ce qui pouvait bien l'attirer chez ces garçons; en tout cas, son désir de s'éloigner des autres au plus vite n'était pas l’explication . . . nécessaire et suffisante.

Ces deux nouveaux n'avaient a priori rien de commun avec lui, lui, le fin citadin, le hadri : et pourtant, il se sentait poussé vers eux, malgré leur allure un peu gauche, un peu lourdaude même, dans leurs costumes neufs, trop neufs, sans doute spécialement achetés la veille pour la rentrée, rue Bab Azoun, « Chez le Pauvre Indigène ».

».

Ils ne ressemblaient en rien à Abdel et même, en vérité, ils ne se ressemblaient pas entre eux: l'un avait une grosse tête brune, tondue de près, « avec un cou de taureau et un front de bison », l'autre, avait un teint clair et des frisettes qui sortaient du béret et lui dégoulinaient sur les yeux; le premier, Mohamed Touri, fils d'un commerçant en grains de Ménerville, parlait peu, avec une voix grave, déjà presque d'adulte, le second, Mohand Yahou, qui était fils d'un instituteur de Fort National, parlait plus mais en évitant de trop écarter les lèvres, pour ne pas montrer des dents implantées dans le désordre et qui se chevauchaient toutes sur le devant.

Mohand Yahou, c'était pour l'état civil officiel, car en français traduit mot à mot du kabyle, c'eût été M'hend Aït Yahia, ou, plus authentique, M'hend at Yehya : les Français n'avaient pas accepté pour leurs registres d'autre substitut au nom du prophète que celui de Mohand, rejetant donc le M'hend, et, comme ils voyaient d'un mauvais œil la puissance du çof (1) des Aït Yahia, ils l'avaient délibérément subdivisé en quatre nouvelles familles qu'ils avaient baptisées des noms de leur choix: Dieu seul sait pourquoi le sergent de l'état civil de l'époque s'était arrêté à ce nom de Yahou !

Le marchand de grains de Ménerville était bien là avec son cache-poussière de grosse toile bleue, son burnous et sa chéchia sans turban, mais pas l'instituteur qui, ce jour-là, faisait lui aussi sa rentrée à Taddert Bouadda ; Mohand était donc accompagné de son correspondant, un ami de son père, un ami du pays, présentement contrôleur-adjoint des CFRA (2) comme l'indiquait le galon d'or cousu sur la chéchia, au-dessus du sigle métallique. . .

Mohamed, Mohand et Abdel formeraient un trio d'amis, un trio qui se constituerait spontanément, en vertu de ces affinités qui s'imposent d'elles-mêmes, un trio qui apparaîtrait, au fil des années de bahut, en maintes occasions, le pendant, sinon l'opposant d'un autre, le trio Robert, Jean, Gustave. . . En tout bien, tout honneur.

Et pour l'honneur, au lycée, on commençait à se battre très tôt, en ces temps-là.

D'abord et toujours l'honneur du rang, quand on était parmi les meilleurs: Jean et Abdel, en français, étaient de ceux-là, tout comme Gustave et Mohamed, en mathématiques; mais, éternels outsiders, ils ne pourraient jamais se disputer que les deuxièmes places, car Mohand Yahou avait décrété, une fois pour toutes, qu'on ne le délogerait jamais de la tête de la classe qu'il occuperait de la sixième à la seconde, dans les matières principales, comme dans toutes les autres d'ailleurs. . . (sauf en gymnastique où Robert de Maillet courrait toujours plus vite que tout le monde, lancerait toujours plus loin, grimperait toujours plus haut. )

C'est seulement en première que Mohand Yahou leur laisserait enfin le champ libre, quand il sauterait - un saut fabuleux! - directement en Math Elem, après avoir passé le premier bac de la seconde.

L'honneur du rang avant tout, mais aussi l'honneur du sang: rarement, à dire vrai, car au lycée l'on se préoccupait avant tout de ses études, et les élèves « de toutes races et de toutes confessions » vivaient en bonne intelligence; et l'on ne peut mieux dire !

Mais l'honneur du sang, le nif (3), guettait toujours à fleur de peau, prêt à rugir, comme la braise endormie qui secoue sa cendre et rougit aussitôt à la moindre risée. Dans les disputes du lycée on n'en arrivait aux mains qu'exceptionnellement; on s'en tenait en règle aux invectives; mais au milieu des injures courantes, qu'on s'envoyait et se renvoyait par volées, il pouvait arriver malencontreusement , que, d'un côté, fusât brusquement, épidermiquement, un « sale Arabe » , un « sale race » ou l'un de leurs équivalents fruitiers, « melon », « tronc de figuier », qui n'étaient jamais innocents, même dépourvus du « sale » qualificatif.

courantes, qu'on s'envoyait et se renvoyait par volées, il pouvait arriver malencontreusement , que, d'un côté, fusât brusquement, épidermiquement, un « sale Arabe » , un « sale race » ou l'un de leurs équivalents fruitiers, « melon », « tronc de figuier », qui n'étaient jamais innocents, même dépourvus du « sale » qualificatif.

Singulièrement, de l'autre côté, on n'entendait quasiment jamais « sale Français » ni d'emblée, de première intention, ni même secondairement, en réponse à un quelconque des sales précédents.

Dans ces moments-là, Mohamed Touri n'était jamais loin. On le voyait s'approcher calmement, d'un pas lent et pesant; puis il écartait d'une main l'offensé qui avait déjà serré les poings; et il lui disait :

« Attends! Attends! Ardjou ! Laisse moi faire! »

Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ou l'écrire, l'arrogant se retrouvait titubant, le nez ensanglanté. Le front de Mohamed était passé par-là…pour l'honneur.

L'amitié de Mohamed, d'Abdel et de Mohand les accompagnerait dans leur scolarité, mais, parce que les études étaient entrecoupées de congés, elle serait une amitié hachée, discontinue. .

Cantonnée dans l'enceinte du lycée, elle ne se permettait que de rares escapades le dimanche quand le trio s'engageait dans la longue randonnée qui, par les chemins ombragés d'El-Biar et les dédales des Tagarins et des Tournants Rovigo, le conduisait jusqu'au centre d'Alger.

Arrivés Place du Gouvernement où se dressait la gigantesque statue du Duc d'Orléans, avant de reprendre l'interminable montée du retour au lycée, ils allaient s'accouder au kiosque d'Aït Saada pour un café ou une citronnade, tout heureux d'y côtoyer parfois, au milieu d'un groupe, M'hamed El Anka - qui n'était pas encore hadj - un bout de turban blanc enroulé négligemment autour de la chéchia et l'éternel double brin de menthe au bout des doigts; ils tendaient l'oreille pour ne rien perdre des paroles du chantre du chaâbi (4) qui, d'une voix un peu cassée, parlait à son entourage dans l'arabe d'Alger parsemé de quelques mots de français, avec de fréquents intermèdes en kabyle, le kabyle pur des igawawen (5), quand il voulait, dans cette langue, préciser sa pensée ou rappeler, à bon escient, quelque proverbe du terroir.

Des instants de plaisir extatique pour Mohand Yahou qui s'empressait de traduire à ses amis . . . dans la bonne langue de Molière.

Cette amitié se trouvait donc suspendue quand les vacances les obligeaient à quitter provisoirement le lycée. Abdel rentrait avec son père qui venait régulièrement le chercher; les deux autres regagnaient leurs « douars » respectifs, partageant, une heure de plus, la joie de voyager ensemble dans le car de Fort National qui déposait Mohamed à l'arrêt de Ménerville.

Ils se trouvaient ainsi séparés, plusieurs fois dans l'année, par la force des choses.

Pour Robert, Gustave et Jean, cette force des choses était d'un autre genre, une force qui, loin de les séparer, les obligerait presque à ne jamais se quitter plus de quelques jours; et même dans ces courtes périodes, deux d'entre eux au moins pouvaient se joindre dans la journée, voire dans l'heure: Miliana n'était distant que de cinq kilomètres d'Affreville ; et si Orléansville

n'était distant que de cinq kilomètres d'Affreville ; et si Orléansville en était de quatre-vingts, la route, dans un sens comme dans l'autre, était familière aux « six cylindres » et aux chauffeurs respectifs du médecin et du colon.

en était de quatre-vingts, la route, dans un sens comme dans l'autre, était familière aux « six cylindres » et aux chauffeurs respectifs du médecin et du colon.

Entre les trois garçons les liens ne pouvaient que se resserrer chaque jour davantage; d'autant qu'ils allaient vivre ensemble les grands événements de l'époque: la déclaration de guerre en 39, la défaite de juin 40, Vichy. . . surtout Vichy.

en 39, la défaite de juin 40, Vichy. . . surtout Vichy.

Quand Gustave, comme tous les lycéens juifs , avait été renvoyé du lycée, Robert et Georges, dont les familles pourtant étaient tout acquises au Maréchal, le Sauveur de la France, ne s'étaient pas écartés de leur ami pour fuir le « juif pestiféré » , ainsi que le faisaient alors - en bonne conscience, comme toujours - tous les Français patriotes bien pensants du moment.

, avait été renvoyé du lycée, Robert et Georges, dont les familles pourtant étaient tout acquises au Maréchal, le Sauveur de la France, ne s'étaient pas écartés de leur ami pour fuir le « juif pestiféré » , ainsi que le faisaient alors - en bonne conscience, comme toujours - tous les Français patriotes bien pensants du moment.

Heureusement l'exclusion avait été de courte durée et Gustave était revenu au lycée, mais pas avant que son père eût prouvé, carte de Grand Invalide de Guerre à la main, que, depuis 1917, il ne respirait plus qu'avec une moitié de poumon. . .

à la main, que, depuis 1917, il ne respirait plus qu'avec une moitié de poumon. . .

Et puis il y eut aussi le 8 novembre 42, le débarquement des alliés. . .

_______________________________________________

Notes :

1. çof : clan

2. CFRA : Chemins de Fer sur Routes d'Algérie, l'une des deux compagnies de tramways d'Alger.

3. nif : le « nez », l’honneur.

4. chaâbi : musique arabe algéroise.

5. igawawen : tribu kabyle traditionnellement réputée pour la pureté de son parler.

Ecole publique de garçons d’Orléansville

Conseil des maîtres

Séance du 01 juin 1946

Le lundi, 01 juin 1946 à 18 heures, Monsieur Gausse, directeur de l’Ecole, a réuni le conseil des maîtres de l’enseignement des Français Musulmans dans la classe de Mr. Ruiz.

Le lundi, 01 juin 1946 à 18 heures, Monsieur Gausse, directeur de l’Ecole, a réuni le conseil des maîtres de l’enseignement des Français Musulmans dans la classe de Mr. Ruiz.

Etaient absentes excusées : Mme Gase et Mlle Gourgeot,Mr. Kouadri est secrétaire de séance,Puis Monsieur le Directeur souligne combien il est utile de faire le bilan de l’année qui finit et de prévoir dès maintenant l’organisation pédagogique pour la prochaine rentrée.

Organisation pédagogique

A la suite des examens de passage et après avoir fait le point, Monsieur le Directeur esquisse un tableau du fonctionnement actuelle (sic) des classes et prévoit pour la rentrée prochaine :

4 C. P1,3 C. P2,4 C. E1,2 C. E2,1 C. M1 et 1 C. M2 .

Voici comment s’établit la répartition des élèves par classe :

- 1 C. P1 groupera 31 élèves se trouvant dans les 2 C. P1 et légèrement dégrossis,sera destiné à recevoir les recrues

,sera formé par les 28 redoublants de Mr. Garcia et les 12 redoublants de Mr. Berbégal

,de 38 élèves sera formé de 15 élèves de Mr. Berbégal et de 13 redoublants de Mr. Flissi plus 4 redoublants de Mr. Ankaoua

- 1 C. P2 de 38 élèves comprendra 12 élèves venant de chez Mr. Garcia et 26 élèves des autres C.P,comprendra 23 élèves de Mr. Berbégal et 23 élèves de Mr. Flissi.

- 1 C. E1 dirigé par Mr. Kerbouz aura 30 élèves de Mr. Deba et 4 redoublants de chez Mr. Kouadri.

- 2 C. E2 comprendront 94 élèves : 25 élèves venant de chez Mr. Deba, 24 élèves de chez Mme Deba et 29 élèves de chez Mr. Kouadri, plus 6 redoublant.

- Le 1 C. M1 recevra 29 élèves : 25 élèves de chez Mr. Djabour plus 4 redoublants.

Le Directeur compte créer une classe de scolarité prolongée avec les élèves de 14 ans : 18 élèves européens et 21 français musulmans. Les enfants seront préparés à subir les 2 parties du certificat d’études à la fois.

Ceci dit, Mr. le Directeur demande les avis du personnel et les remarques à faire.

A propos des redoublants, Mr. Djabour, suggère l’idée de grouper les enfants suivant leur force et autant que possible par âge, pour avoir des classes plus homogènes car les grands élèves, moins doués sans doute empechent les plus jeunes d’aller de l’avant. Cet inconvénient résulte du recrutement d’élèves déjà âgés, mais tendra à disparaître avec un recrutement normal.

Locaux scolaires :

Les locaux scolaires seront sensiblement les mêmes que ceux de cette année,Répartition des maîtres :

| C. M2 |

Mr. Mahdi |

| C. M1 |

Mr. Djazouli |

| C. E2 |

Mr. Djabour |

| C. E2 |

Mr. Kouadri |

| C. E1 |

Mr. Kerbouz |

| C. E1 |

Mr. Deba |

| C. E1 |

Mme. Deba |

| C. E |

Mme. Gausse |

| C. P2 |

Mr. Saïdi Ali |

Les 2 autres C. P2 sont réservés pour Mr. Benali et Mr. Kiouar, nouvellement nommés.

| C. P1 |

Mr. Berbégal |

| C. P1 |

Mr. Garcia |

| C. P1 |

Mr. Battache |

Les autres cours reviendront à Mlles Gourgeot, Sotin et à Mr. Flissi ou à leurs remplaçants.

Mr. Kerbouz, suggère la création d’une commission de programmes en vue de tracer les programmes progressifs pour chaque cours et coordonner les efforts du personnel.

Mr. le Directeur nous fait connaître alors qu’il a mis sur pied tout le programme réparti par classe en s’inspirant des programmes parus sur l’école libératrice. Il conseille à chacun de préparer durant les grandes vacances un travail de longue haleine pour éviter la routine et jeter les grandes lignes de la préparation.

Fournitures :

En ce qui concerne les fournitures scolaires, Mr. le Directeur a déjà commandé et reçu en partie tout ce qui sera nécessaire pour la bonne marche de l’Ecole.

La commune a largement ouvert sa bourse : 80.000 francs sont affectés pour les commandes de livres. 80.000 francs pour les fournitures scolaires pour l’enseignement des français musulmans.

La séance est levée à 19 heures 15

Le Directeur Le Secrétaire de séance

Incendie à l'école des filles d'Orléansville

14 août 1862 :

Séance extraordinaire du conseil municipal, publiée dans

les colonnes du journal " El Moubacher "

L'an mil huit cent soixante deux et le vingt unième jour du mois d'août , à huit heures du matin, le conseil Municipal de la commune d'Orléansville s'est réuni en session extraordinaire dans la salle de ses délibérations au commissariat civil sous la présidence de M. le commissaire civil maire.

s'est réuni en session extraordinaire dans la salle de ses délibérations au commissariat civil sous la présidence de M. le commissaire civil maire.

Etaient présents : MM. Geoffroy, Paulet, adjoints, Leydet, Brignoli, Autin, Pacot, adda ben foudad, conseillers municipaux.

Etaient absents : MM. Chaudron, adjoint.

M. le Président avant de faire connaître le but de la réunion invite le conseil à désigner, parmi les membres un secrétaire pour la session, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 28 septembre 1847. Le choix se porte sur M. Paulet.

Le Maire donne lecture au conseil de la dépêche de M. le Sous-préfet de l'arrondissement en date du 18 août courant n° 1492, l'autorisant à convoquer extraordinairement le conseil afin de délibérer sur la question des réparations à faire à l'établissement des Sœurs.

Le feu de cheminée qui s'était déclaré dans cet établissement le 14 août dernier, et qui offrait un certain danger au point de vue de la poudrière de l'artillerie qui l'avoisine et des meules à fourrages a été promptement éteint grâce au secours des pompiers de la milice et de la troupe et à l'empressement que toute la population a mis à porter du secours dans cette circonstance.

Quelques dégâts ont eu lieu dans les toitures et les charpentes de cet établissement et il nécessiterait des réparations d'autant plus urgentes, que la saison des pluies avait achevé d'augmenter cette détérioration.

Le Maire estime à 250 francs la dépense qui résulterait de ces réparations et faute d'un crédit suffisant à l'article 68 : Bâtiments communaux. Il demanderait a être autorisé à prélever cette somme sur l'article 106 : dépenses imprévues.

Le conseil adopte à l'unanimité, la proposition du maire.

La séance est levée à 10 heures du matin.

De tout quoi a été dressé le présent procès verbal, que tous les membres présents ont signé les jour mois et an que dessus.

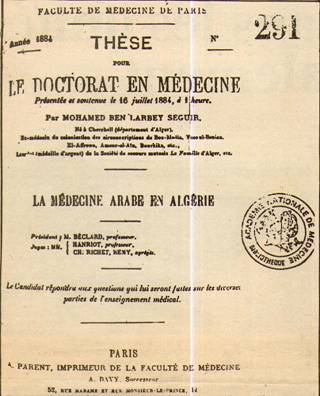

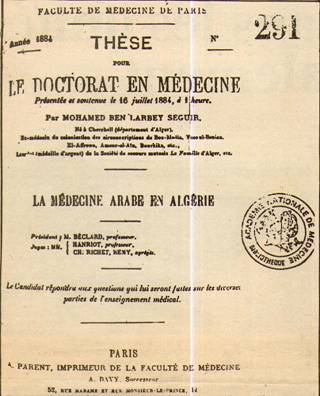

Le premier Toubib Algérien

Devinette à 10 dinars ! Quel est le nom du premier médecin algérien ayant soutenu une thèse devant un jury? Non, vous ne le savez pas. Alors, retournons la question : en quelle année, ou tout simplement à quelle époque, le premier «Arabe», comme on disait à l'époque coloniale, est-il sorti de la faculté de médecine, muni de son diplôme, vous l'ignorez également ? Alors, lisez l'article qui suit. Notre ami Smaïl Boulbina, médecin de son état, a tenu à le savoir et il a remonté le temps. Il nous dit qui a été le premier médecin algérien de l'époque coloniale, et nous précise certains diagnostics et traitements thérapeutiques de la fin du 19ème siècle.

Slimane a toujours été fasciné par la carrière prestigieuse de son arrière-grand-père, le Dr Mohamed Benlarbey, dont une rue de la Casbah d'Alger porte encore le nom. L'intérêt pour son illustre ancêtre amena Slimane, professeur d'anglais dans un C.E.M. de Bab El Oued, à effectuer des recherches à la Bibliothèque nationale d'Alger, puis à la Faculté de médecine de Paris qui lui envoya la photocopie de la thèse du Dr Benlarbey

Persuadé que son aïeul fut le premier médecin algérien à avoir soutenu une thèse de médecine, et désireux de faire partager sa fierté, Slimane nous rend visite, accompagné de son père Si Rachid, âgé de 73 ans.

Né au mois de Safar 1267/décembre 1850, à Cherchell , Mohamed Benlarbey est l'un des trois frères, tous érudits en langue française. Le plus âgé Mohamed I est interprète, le second, Kaddour, médecin dans les palais de Tunis, puis à Constantine

, Mohamed Benlarbey est l'un des trois frères, tous érudits en langue française. Le plus âgé Mohamed I est interprète, le second, Kaddour, médecin dans les palais de Tunis, puis à Constantine

Mohamed Seghir a commencé ses études à Cherchell , puisa Alger où il est scolarisé dans les écoles primaires créées par Napoléon III, uniquement pour autochtones, puis le secondaire, la faculté de médecine d’Alger et celle de Paris où il soutint sa thèse avec mention excellente le 16 juillet 1884, à une heure, dans sa tenue traditionnelle: chéchia. amama et burnous, conversant dans un français châtié; en présence de son ami, le poète Victor Hugo, qu’il appelait familièrement cheikh Vïctor Hugo (1).

, puisa Alger où il est scolarisé dans les écoles primaires créées par Napoléon III, uniquement pour autochtones, puis le secondaire, la faculté de médecine d’Alger et celle de Paris où il soutint sa thèse avec mention excellente le 16 juillet 1884, à une heure, dans sa tenue traditionnelle: chéchia. amama et burnous, conversant dans un français châtié; en présence de son ami, le poète Victor Hugo, qu’il appelait familièrement cheikh Vïctor Hugo (1).

El Bâris ou cure d’amaigrissement…

«Le traitement arabe connu sous le nom d'El Bâris est un régime végétal de 20 ou 40 jours, pendant lesquels le malade ne boit que de la tisane de salsepareille.

arabe connu sous le nom d'El Bâris est un régime végétal de 20 ou 40 jours, pendant lesquels le malade ne boit que de la tisane de salsepareille.

Les dix premiers jours, il mange matin et soir une grande quantité de pâte composée de poudre de salsepareille, de graines de cresson alénois (heurf), de cassonnade et de gingembre, le tout bouilli avec de l'eau: il y ajoute quelques raisins secs et un peu de pain sans sel. Dix jours après, il peu ajouter un peu de beurre frais sur le pain

sans sel. Dix jours après, il peu ajouter un peu de beurre frais sur le pain ; sept jours après, un peu de kouskous (semoule de blé) tiède ; et depuis ce moment, jusqu 'au quarantième jour, un peu de viande

; sept jours après, un peu de kouskous (semoule de blé) tiède ; et depuis ce moment, jusqu 'au quarantième jour, un peu de viande de mouton, mais toujours sans sel. Un amaigrissement considérable a lieu pendant ce régime»

de mouton, mais toujours sans sel. Un amaigrissement considérable a lieu pendant ce régime»

Extrait de la thèse

… Et l’ophtalmologie

Une autre endémie algérienne, c'est la conjonctivite granuleuse, le remda des Arabes; d'une nature essentiellement contagieuse. Les Arabes la traitent d'abord par occlusion aidée d'une compression modérée; ils font en outre des scarifications à la racine du nez, à la tête et aux pieds. Si au bout de huit jours, il n'y a pas d'amélioration, ils recourent aux topiques, tels que les pommades de miel et de, résine de tamarix, du beurre pilé avec du céleri, du basilic et du jus de citron; une pâte faite avec de la noix de gralle ; ou bien aux collyres composés d'une décoction de graines de cassia absus, ou aux lotions répétées avec du lait aigre, de l'eau de jasmin additionnée d'alun et de blanc d'œufs, ou aux cataplasmes d'oignon pilé, ou aux insufflations de sulfate de cuivre.

Extrait de la thèse

(1) - «Histoire générale de l'Algérie » Par Abderrhmane Ben Mohamed Djilali

(2) Thèse du Dr Mohamed Benlarbey,

La médecine arabe en Algérie

C'était le sujet de thèse du Dr Mohamed Benlarbey qui commence par un hadith du prophète Mohamed ; " Demandez à Dieu le pardon et la santé, nul certainement n'a jamais rien reçu de plus précieux que la santé : elle est le bienfait que Dieu aime par-dessus tout qu'on lui demande ". (2)

Dans son introduction, il interpelle la France " ...Est-il juste de refuser à ces populations, toutes les connaissances utiles, de nier jusqu'à leur aptitude à faire acte de virilité intellectuelle en un mot de les traiter comme une race littéralement inférieure ? Il est permis d'être d'un avis contraire.

En ce qui concerne la profession de mon choix, j'ai cru devoir démontrer, par quelques exemples empruntés aux procédés medico-pharmaceutique des Arabes algériens, que si notre pratique n'a pas toujours été inspirée par un niveau scientifique suffisant, elle est cependant susceptible d'offrir encore ii encore à l'art médical français quelques ressources utiles". (2)

Dans le chapitre premier, il fait l'historique de la médecine arabe occidentale et le panégyrique des médecins célèbres du Machreq et surtout du Maghreb, dont les ouvrages furent traduits en français et pour ne citer que les plus récents, ceux d'Abderrazak el jazairi (18ème siècle) ; "Révélations des énigmes et expositions des drogues et des plantes" qui est un traité de matière médicale et un livre

de matière médicale et un livre sur "l'hygiène des fonctions génitales",

sur "l'hygiène des fonctions génitales",

Le chapitre deux est consacré à "la médecine arabe actuelle ", où il décrit "les affections et les pratiques médicales et climatériques" ; "la gale bédouine (habb lareug), traités par les bains de vapeur, par les frictions de jus de grenade ou de henné ou de juc de tomate; le bouton de Biskra, dermatose combattue par l'écume de savon vert appliquée comme topique et par la fréquentation des eaux thermales ; le dragonneau, que les Arabes appellent "areug-el-medine" c'est-à-dire la veine de médine, cette filaria médimensis qui attaque principalement les jambes; l'éléphantiasis ou "dâ-el-fil" (2).

En chirurgie, le toubib algérien est essentiellement conservateur "les Arabes répugnent aux grandes opérations sanglantes; ils préfèrent une mort certaine et prochaine à quelques années d'existence achetées au prix de la mutilation du corps" (2) Le Dr Benlarbey tàit une description détaillée de la cautérisation, des scarifications, de la circoncision et du traitement des fractures à l'aide d'une Djebira (plâtre) faite de blanc d'œufs battus dans du henné et d'attelles de bois de palme ou de roseau.

des fractures à l'aide d'une Djebira (plâtre) faite de blanc d'œufs battus dans du henné et d'attelles de bois de palme ou de roseau.

Dans le chapitre consacré à l'hygiène, il donne sept recettes de composition du Koheul, neuf recettes du henné, décrit les bienfaits du hammam et détend la pratique de la variolisation (technique de vaccination contre la variole) qui existait depuis la plus haute antiquité dans le Maghreb. IlI s'élève fermement contre les affirmations selon lesquelles les Algériens "présenteraient de nombreuses manifestations de syphilis. La fréquence de la syphilis, les statistiques de tous les pays les plus civilisés, leurs cliniques spéciales, leurs musées d'anotomie pathologique, révèlent suffisamment que la maladie contagieuse, qui tout à tour mérite les noms de "mal français, napolitain, espagnol, allemand, polonais, turc, etc. etc. " n'est pas précisément le privilège des indigènes du nord de l'Afrique". (2).

Abordant la médecine par les plantes, il constate: "ces remèdes sont encore dignes de l'attention des praticiens, parce que l'Algérie même les produit et que leur exploitation intéresse autant l'industrie locale que le traitement des maladies africaines" (2).

des maladies africaines" (2).

Cette constation est toujours d'actualité, la production des plantes médicinales est encouragée depuis quelques années pour satisfaire les besoins locaux et, pourquoi pas, exporter. Le problème est tellement pris au sérieux que la Chambre nationale de commerce a programmé un séminaire sur les plantes médicinales d'Algérie au cours de ce mois de septembre.

Et le Dr Benlarbey de citer quelques plantes et leurs indications: le caroube (kharoub), le grenadier (roumane), le jujube (annab), le thapsia garganica (bou nafaâ), le figuier de barbarie (kermous n'sara) et le palmier dattier qui, à lui seul, totalise douze recettes de traitements allant de la piqûre de guêpe au syndrome hémorragique, en passant par la diarrhée et le traitement de l'impuissance.

de l'impuissance.

La thèse se termine par un chapitre de médecine légale, consacré à ta durée physiologique de la grossesse et au problème du "Ragued" (l'enfant endormi..) : "une des questions qui ont le plus souvent donné lieu à des controverses en médecine légale, au point de vue des doctrines de la jurisprudence musulmane, c'est la gestation prolongée pendant plusieurs années. La femme, dont le mari est absent, ne peut se marier, dans certaines régions du littoral, avant le délai de quatre années révolues depuis le départ du mari. Ce délai est de sept ans chez quelques tribus et même de dix ans chez les Ait lraten et les Igaouaouen. On comprend maintenant toute la gravité que comporte la question des gestations très prolongées. Ce sujet, auquel se rattachent tant de problèmes médico-judiciaires relatifs à l'honneur des familles, à la paternité, à la légitimité de la naissance, à des droits d'héritage, etc., a, de tout temps, exercé la sagacité des légistes et des accoucheurs" (2).

Le Dr Bènlarbey rapporte que " de cadi d'Alger reconnaissant pour père d'un enfant, un indigène qui avait déjà répudié la mère depuis plus de deux ans, la cour d'appel de cette ville infirma ce jugement, car le code civil fixe au trois centième jour' l'extrême limite des grossesses tardives ". (2)

qui avait déjà répudié la mère depuis plus de deux ans, la cour d'appel de cette ville infirma ce jugement, car le code civil fixe au trois centième jour' l'extrême limite des grossesses tardives ". (2)

La croyance populaire du "ragued" arrange bien des situations délicates. Défiant le temps et la science, on la retrouve encore de nos jours partout dans le pays, particulièrement dans l'esprit de nos mères et grands-mères...

En 1888, le Dr Benlarbey " lutta avec acharnement pour faire échec au plan du Gouvernement général d'Algérie, qui visait à détruire les mosquées de Djamâa El Kébir et Djamâa Djedid, pour construire à leur place des hôtels. Lorsqu'en 1891, l'Etat français a tenté de remplacer les mahkamate par des tribunaux présidés par des non musulmans, notre docteur s'est trouvé à l'avant-garde d'une révolte des Algériens, à tel point que le parlement français a dégagé une commission d'enquête 'Présidée par Jules Ferry".(1)

Durant sa vie, le Dr Benlarbey a toujours œuvré pour sa patrie, l'Algérie jusqu'à un âge avancé. Il mourut le 6 Ramadhan 1358/20 octobre 1939, et fut enterré au cimetière d'El Kettar.

1358/20 octobre 1939, et fut enterré au cimetière d'El Kettar.

Lors de sa soutenance de thèse, le professeur Béclard, doyen de la faculté de médecine de Paris, président du jury, lui avait lancé cette boutade: "nous vous rendons aujourd'hui ce que nous avons emprunté à vos aïeux ". (1)

Grâce à la perspicacité de Slimane, nous avons remonté le temps et exploré le monde de la médecine du siècle dernier. Tout en regardant vers l'avenir, le voyage dans l'Histoire doit continuer, afin de nous ressourcer et d'être légitimement fiers de nos aïeux.

Dr Smail Boulbina

(1) - "Histoire générale de l'Algérie " Par Abderrhmane Ben Mohamed Djilali.

(2) Thèse du Dr Mohamed Benlarbey.

La neurochirurgie algérienne au 19ème siècle

La trépanation du crâne (Tekeb Er Ras) est encore en honneur dans les montagnes de l'Aurès (province de Constantine), où on la pratique le plus ordinairement pour des douleurs intolérables intra-crâniennes, dans les cas de fractures simples ou compliquées de la boite encéphalique.

Le chirurgien rase d'abord la région, puis à l'aide du même couteau, bien affilé, incisé un quadrilatère de téguments, une fois ceux-ci soulevés avec la pointe de l'instrument, il promène, en appuyant légèrement le long des côtés du quadrilatère, une serpette armée de quatre dents très écartées, puis, quand l'opération est très avancée, une autre serpette à dents plus fines et plus nombreuses.

Quand les quatre côtés sont ainsi perforés en ligne droite, on soulève la tablette osseuse avec une lame de fer ou une pointe recourbée. On recouvre la brèche, osseuse avec un morceau de burnous enduit de goudron et on le maintient en place à l'aide d'une plaque métallique, criblée de tous inégaux, afin de livrer passage à la suppuration, au sang ; dans les trous les plus extérieurs de cette plaque, on passe des fils pour lier l'appareil autour du crâne, Le pansement sus-indiqué est fait chaque jour jusqu'à ce que la plaie se trouve comblée par un bourgeonnement.

La Médecine arabe en Algérie

par le Dr Mohamed Benlarbey

pages 31et 32

Nos écoles

Extrait d'un rapport d'hygiène (1883)

EXTRAIT D'UN RAPPORT D'HYGIENE (1883)

DEPARTEMENT D'ALGER

A Rovigo, on dépose des ordures contre le mur de l'école des filles, etc. L'école de Bir-Saf-Saf aurait besoin de persiennes ou tout au moins de stores pour garantir les élèves contre les rayons solaires ; à Montenotte, le Dr Esquive demande qu'avant l'installation du mobilier dans les bâtiments scolaires, on renonce aux anciens bancs, aux anciennes tables, condamnés par tous les hygiénistes qui réclament des siéges et des appuis appropriés aux différents âges.

C- Institutrices

- A Bou-Medfa, la salle d'école et la salle d'asile sont mal entretenues : devant le mauvais vouloir des instituteurs à refuser les enfants atteints de maladies contagieuses et à ne point exiger des soins de propreté corporelle, le médecin a dû cesser ses visites et il réclame à nouveau une visite ex abrupto de la Commission d'hygiène. A l'école mixte des Ouleds-Abbès, l’institutrice s’est obstinée à recevoir un enfant exclu la veille par le médecin de colonisation en raison d'une maladie contagieuse. Pour ce fait et pour inconvenances de l'institutrice à son égard, M. Jaubert a cessé ses visites. Pour mettre un terme à celle situation fort pénible pour le médecin, le Dr. Fournier demande pourquoi, à l’instar de ce qui se fait en France, les écoles d’Algérie ne sont pas surveillées, inspectées par un délégué cantonal, fonctions qui pourraient être remplies par le médecin de colonisation.

8° ENFANTS TROUVES

Les enfants assistés ont été très régulièrement visités; dans la commune de Rebeval, le médecin les a vaccinés.

A Bou-Haroun (près Castiglione), une enfant assistée a succombé, dans le 4° trimestre à dix mois, aux suites de la mauvaise nourriture que lui donnait la femme chez laquelle elle était placée. Rapport en a été fait par le médecin, à M, l'Inspecteur du Service.

, pour l'examen du projet de construction d'une école de garçons en ville. Les documents nécessaires au projet (plan, devis et cahier des charges) sont présentés au conseil municipal.

, pour l'examen du projet de construction d'une école de garçons en ville. Les documents nécessaires au projet (plan, devis et cahier des charges) sont présentés au conseil municipal.

06 février 1860 :

06 février 1860 :

, M. Poulhariès fait remarquer à l'assemblée l'inexistence d'une école primaire à la Ferme

, M. Poulhariès fait remarquer à l'assemblée l'inexistence d'une école primaire à la Ferme , malgré que sa population est estimée à 320 habitants. Par contre Pontéba, dispose de deux établissements scolaires pour une population totale de 169 habitants (école des filles 06 ; école des garçons 09).

, malgré que sa population est estimée à 320 habitants. Par contre Pontéba, dispose de deux établissements scolaires pour une population totale de 169 habitants (école des filles 06 ; école des garçons 09).

).

).

, Frantz de Lienhart rend compte au conseil du décès de M Curtillet, instituteur au village de la Ferme

, Frantz de Lienhart rend compte au conseil du décès de M Curtillet, instituteur au village de la Ferme (emporté par la maladie de labgal). Vu le nombre réduit d'élèves qui fréquentent cette école (04 garçons et 03 filles), le conseil décide la suppression de cet établissement scolaire.

(emporté par la maladie de labgal). Vu le nombre réduit d'élèves qui fréquentent cette école (04 garçons et 03 filles), le conseil décide la suppression de cet établissement scolaire.

, sans grand dégâts (charpentes de l'établissement partiellement détruite), feu maîtrisé grâce au concours

, sans grand dégâts (charpentes de l'établissement partiellement détruite), feu maîtrisé grâce au concours des sapeurs pompiers, de la milice, et de la troupe.

des sapeurs pompiers, de la milice, et de la troupe.

), l'autre à Ouled-Farès.

), l'autre à Ouled-Farès.

] cercle de Ténès

] cercle de Ténès ).

).

(aujourd'hui chef-lieu de commune dans la wilaya de Aïn-Defla).

(aujourd'hui chef-lieu de commune dans la wilaya de Aïn-Defla).

en remplacement de Madame Serp, sœur Louise.

en remplacement de Madame Serp, sœur Louise.

.

.

.

.

avec une section agricole, section industrielle et un internat pour 50 élèves.

avec une section agricole, section industrielle et un internat pour 50 élèves.

, réussissent le l’obtention du certificat d’études primaire spécial aux indigènes. Sont admis : Ouazane Abdelkader ; Bendamardji Rachid ; Benouna Ahmed ; Bessekri Mohamed ; Brahmia Bachir ; Damardji Ahmed ; Kouidri Belkacem (Orléansville

, réussissent le l’obtention du certificat d’études primaire spécial aux indigènes. Sont admis : Ouazane Abdelkader ; Bendamardji Rachid ; Benouna Ahmed ; Bessekri Mohamed ; Brahmia Bachir ; Damardji Ahmed ; Kouidri Belkacem (Orléansville ) ; Benslimane Lahcène d’Oued-Fodda.

) ; Benslimane Lahcène d’Oued-Fodda.

(aujourd'hui Hay- El-Houria), la commune d'Orléansville

(aujourd'hui Hay- El-Houria), la commune d'Orléansville fait procéder à la réception définitive du projet et décide le remboursement à M Karcelès le 1/10 de garantie retenue comme cautionnement.

fait procéder à la réception définitive du projet et décide le remboursement à M Karcelès le 1/10 de garantie retenue comme cautionnement.

, par l'Association " Ligue du Cheliff ", dont le siège est situé à Orléansville

, par l'Association " Ligue du Cheliff ", dont le siège est situé à Orléansville et qui a pour objet la protection et l'encouragement de l'enseignement

et qui a pour objet la protection et l'encouragement de l'enseignement laïque.

laïque.

, demande au Gouverneur Général de l'Algérie de réserver le lot domanial n° 171 bis, pour la construction d'une école primaire supérieure des garçons à Orléansville

, demande au Gouverneur Général de l'Algérie de réserver le lot domanial n° 171 bis, pour la construction d'une école primaire supérieure des garçons à Orléansville (construite en 1930).

(construite en 1930).

, compte à cette date un effectif de 211 élèves. Au 1er octobre de la même année (soit à la nouvelle rentrée scolaire 1928-1929), 55 élèves (dont 29 filles) la quitteront et 156 y reviendront ainsi répartit (71 enfants de 5 à 6 ans "grande section " et 85 enfants de 2 à 5 ans "petite section ").

, compte à cette date un effectif de 211 élèves. Au 1er octobre de la même année (soit à la nouvelle rentrée scolaire 1928-1929), 55 élèves (dont 29 filles) la quitteront et 156 y reviendront ainsi répartit (71 enfants de 5 à 6 ans "grande section " et 85 enfants de 2 à 5 ans "petite section ").

d'une école primaire supérieure de garçons.

d'une école primaire supérieure de garçons.

transmet un avis respectivement à M Pasqualini (pour insertion à la Dépêche algérienne) et au journal le "Progrès" l'avisant de l'ouverture de l'école primaire supérieure d'Orléansville

transmet un avis respectivement à M Pasqualini (pour insertion à la Dépêche algérienne) et au journal le "Progrès" l'avisant de l'ouverture de l'école primaire supérieure d'Orléansville le 01 octobre 1932.

le 01 octobre 1932.

de Chettia

de Chettia (aujourd'hui chef-lieu de commune), du puits alimentant en eau potable la Bocca, le maire de la commune d'Orléansville

(aujourd'hui chef-lieu de commune), du puits alimentant en eau potable la Bocca, le maire de la commune d'Orléansville décide le recrutement à titre précaire et révocable, de Madame Nasri Kheïra, pour le transport journalier par sceau

décide le recrutement à titre précaire et révocable, de Madame Nasri Kheïra, pour le transport journalier par sceau à l'école avec un salaire de 600 francs.

à l'école avec un salaire de 600 francs.